L’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement s’améliore au Burkina Faso, mais de fortes disparités régionales et sociales demeurent. C’est ce que révèle l’Enquête nationale sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement (ENEHA) 2024, conduite par la Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) du ministère de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement (MEEA), avec l’appui de partenaires techniques et financiers dont DANIDA, l’UNICEF, le GGGI et l’INSD.

Réalisée entre le 24 avril et le 31 août 2024 sur un échantillon de plus de 16 000 ménages, l’Enquête nationale sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement (ENEHA) constitue un outil de référence pour le suivi du secteur Eau-Hygiène-Assainissement (EHA). L’enquête apporte des données essentielles pour guider les politiques publiques et orienter les investissements vers les zones les plus vulnérables.

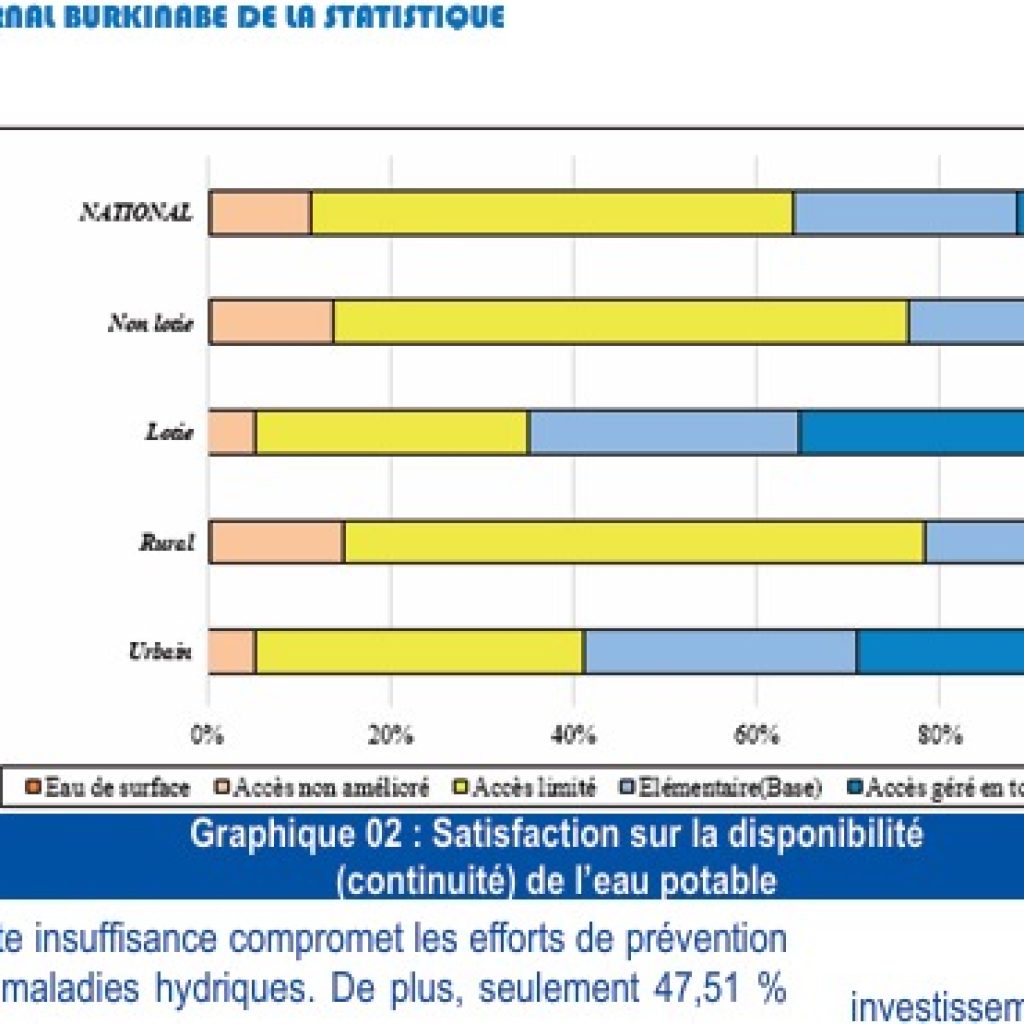

Selon les résultats, 88,8 % de la population dispose d’un accès amélioré à l’eau potable, mais seuls 11,57 % bénéficient d’un service géré en toute sécurité. Plus d’un quart (24,4 %) disposent d’un accès élémentaire et plus de la moitié (52,8 %) d’un accès limité. En revanche, 11 % des Burkinabè utilisent encore des sources non améliorées et 0,3 % continue d’utiliser les eaux de surface comme principale source d’approvisionnement.

Moins de 1% des populations du Sahel ont accès à un service géré en sécurité

Les écarts régionaux sont criants : s. Dans la région du Centre, près de la moitié de la population (44,98%) a un accès à l’eau potable géré en toute sécurité contre 0,47% pour le Sahel.

Dans la Boucle du Mouhoun, environ 4 personnes sur 10 continuent d’utiliser des « infrastructures non améliorées comme principale source d‘eau de boisson ».

Au-delà de la disponibilité, l’accès physique à l’eau reste un défi pour de nombreux ménages. « Environ 68 % d’entre eux consacrent plus de 30 minutes à la collecte d’eau. Cette tache repose sur les femmes dans 90,07 % des cas et sur les filles de moins de 15ans dans 38,79 % des ménages. »

Côté hygiène, l’enquête révèle que l’accès à des installations d’hygiène reste limité. Seuls 22,06 % de la population disposent d’un dispositif élémentaire de lavage des mains avec eau et savon. 42,19 % en ont un accès limité, tandis que 35,75 % ne disposent d’aucune installation de lavage des mains à domicile.

Cette insuffisance limite considérablement les efforts de prévention contre les maladies hydriques. En effet, moins de la moitié des ménages (47,51%) déclarent pratiquer régulièrement le lavage des mains à l’eau et au savon.

Assainissement : la défécation à l’air passe de 62,8% en 2010 à 22,6% en 2024

La défécation à l’air libre recule fortement : 22,6 % de la population la pratique encore, contre 62,8 % en 2010. Cette avancée traduit l’impact des campagnes de sensibilisation et des investissements publics.

Néanmoins, les inégalités d’accès restent préoccupantes : 22,26 % de la population bénéficient d’un accès à l’assainissement « géré en toute sécurité », tandis que 0,6 % disposent d’un accès élémentaire.

Environ 46,05 % de la population a un accès limité, et 8,4 % à un accès non amélioré, traduisant la persistance d’ouvrages qui ne répondent pas aux normes de sécurité et de durabilité.

Les disparités géographiques et socio-économiques restent marquées. La moitié des populations à faible revenu pratiquent encore la défécation à l’air libre, contre seulement 6 % parmi les plus aisés, dont 66,41 % bénéficient d’un service géré en toute sécurité.

Les Personnes déplacées internes (PDI) font partie des groupes les plus affectés par le manque d’infrastructures d’assainissement.

Par Marie D. SOMDA, Sira info